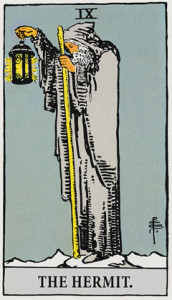

ライダー版のタロットカードは、全体に色使いが鮮やかなだけに、「隠者」のような地味な色使いのカードは、「陰気」な印象を強く訴えかけてきます。カードには、グレーの衣装を着た老人が描かれ、片手にランプを持ち、大地を照らしています。老人は光の先に何かを見ようとしているようでありながら、その目は閉じられています。一方の手には長い杖を持っていて、この杖もまた、身を支えるためというよりは、何かを探るための持ち物のような印象を受けます。

このカードのキーワードは「孤独」です。たった独りの作業を意味しています。老人が象徴するものは「過去」であり「蓄積」であり「知識」と「経験」です。それらを象徴する老人が、過去を振り返ってあらためて追求しようとしているものは何なのでしょう?人々が未だ発見できていない「未知の叡智」を求めているのでしょうか?それは「神秘」という類いのものなのかもしれません。神秘とは「神の秘められた智恵」ですから、公に流布するものではありませんし、人々が未だ知り得ぬということは、誰とも共感することがない、ということでもあります。その「何か」は、他者との共通言語とは成り得ないし、老人自身もまだ「知り得ないもの」である以上、それを求める者は、たった独りで孤独に探すしかないのです。

シンボリズム的な解釈では、右は未来を、左は過去を表します。老人は左を向いているので、過去を検証している姿であると一般的には解釈されているようです。また、この老人は修道士である、という解釈もあります。グレーの頭巾付の衣装が、ヨーロッパの修道士を思わせますし、実際、タロットカードの絵には、修道士の姿で描かれたものが多数あるようです。

さて、目を閉じているのにランプを掲げているという、ちょっと矛盾した絵から読み取れるのは、何かとても含みのあるメッセージのようです。老人は、今までずっと探していたものをやっと見つけた瞬間のようでもありますし、ずっとこうしていたようでもあるし、これからもこうしているかもしれないようでもあります。このカードの絵が、どのように受け止められるかは、人によって様々だと思います。つまり相談者の状況によって、その受け止められ方も微妙に変わってくるということです。しかし、ここでは、占う側として、カードのメッセージを代弁する立場として「隠者」のカードについて述べたいと思います。

「隠者」の置かれている状況は「己で道を見い出すより他に選択肢がない」という状況です。「八方ふさがり」といったところでしょうか。おそらく「隠者」が俗世の卑しい性質の人物であったなら、それなりに俗的な解決策をあっさりと選択し「孤独に道を追求する」などという行為には及ばなかったでしょう。しかし、「隠者」は「聖職者」であり、「神と対話」をする人物です。「賢老人」と呼ばれることもあります。その思考は「崇高」であり、その理論は「世界の摂理」にかなっていなければなりません。それゆえ、俗世間においては、彼は「孤立」します。彼は「孤独」ですが、心の中には神に通じる理想が宿っています。実際の占いの現場では、理想を高く持って頑張っている人に、このカードは出やすい傾向があるように思います。「なかなか認められない孤独感」「独りで頑張っている姿」「もはや誰の協力も必要としない姿」が隠者のカードから読み取れます。

「己の道」を見つけられれば良いのですが、長い孤独の中で、何も見つからない場合は「疲労」と「空しさ」ばかりがつのることでしょう。ひとりよがりに「己の道」を求め、得体の知れない「何か」にとらわれてしまうと、空しいままに時間ばかりが経っていき、やがて「頑固な老人」のようになってしまう危険も、また、カードからのメッセージかもしれません。

「隠者」は自ら「孤独」を作り出しているとも解釈できます。自分自身の「感覚」「直感」を使って「何か」を探すことを自分で選択しているのです。100%自分自身の能力と可能性だけで、道を切り開きたいのです。この世の「至高」を求めて「世捨て人」になっているという姿でもあるのです。では、「隠者」の求める「何か」とは何なのでしょうか?それは、ひとりひとりのものであり、その人自身にしかわからないものです。ですから、「隠者」に対して、誰も善悪の判断を押し付けることはできません。もとより他者を必要としない姿が「隠者」です。

アンドレイ・タルコフスキー監督の映画『アンドレイ・ルブリョフ(1969年・ソ連)』は、1400年前後に実在したイコン画家アンドレイ・ルブリョフを主人公にした映画です。伝記的でありながら、非常に詩的な表現に満ちた映画でした。私は、主人公のルブリョフの姿に強く「隠者」のイメージを抱きます。彼は画家であり僧侶でありましたので、その衣装も隠者のような修道士のものでしたし、イメージを抱きやすかったのかもしれません。映画はほとんど全編モノクロで、タルコフスキー監督の作風をご存知の方には想像しやすいと思いますが、非常に静か~にゆるやか~にストーリーは進行していきます。ハリウッドの娯楽映画好きの私には、最後まで見るのがちょっと辛い映画ではありましたが、一部強い印象を受けたシーンがあります。

映画の中に、鐘楼の鐘を作る青年のエピソードがあります。その時に、主人公のルブリョフは「無言の行」というのをやっていて、誰とも口をきかない試練を自らに課していました。「無言の行」は、まさに「隠者」な感じでした。その「無言の行」を彼はある時やめます。青年が作った鐘が初めて鳴った時です。その時代の鐘作りというのは、とてつもない大変さで、鐘作りのシーンばかりは、NHKのドキュメンタリーでも見ている気分でしたが、出来上がった鐘が鳴らなかった日には、青年は打ち首になっていたかもしれず、けっこうハラハラするシーンでした。大きなプレッシャーによる緊張の糸が鐘の音とともに切れ、青年は倒れこんで泣いてしまいます。その青年を抱きかかえながら、ルブリョフは「無言の行」をやめることを決めました(たしかそうだったと思います…記憶がたより)。

だからどう、というわけではありませんが、私が思うことは「隠者はいずれ目を開ける」ということです。カードの「隠者」は目を閉じています。しかし、彼のランプには六芒星が輝いています。六芒星については「上にあるごとく、下にもあるべし」とヘルメス文書にあるといいます。それは、天界と地上界の融合、聖と俗のまじわり…といったことを象徴しているのでしょうか。目を開けると、そこに「真理」が輝いていて、それは自分の手にあるのです。ランプははじめから輝いていたのではないのかもしれません。たった今輝きだしたのかもしれません。「隠者」の姿は、今までずっと探していたものをやっと見つけた瞬間のように、私には見えます。そう、その瞬間をこそ、手に入れるべきなのだと「隠者」のカードは語っているように思えるのです。孤独な作業は、新たなる創造の始まりに繋がっていくことでしょう。